(서울=NSP통신) 강수인 기자 = 은행권에서 최근 5년간 정부가 인증한 ESG(환경·사회·지배구조)채권인 ‘녹색금융채권(E)’ 발행률(9%)보다 워싱에 취약한 ‘사회적채권(S)·지속가능채권(G)’ 발행률(91%)이 압도적으로 많다(NSP통신 8월 4일자 보도 : 정부인증ESG, 녹색금융채권 발행 1위 신한은행...기업·농협·우리 등 미발행).

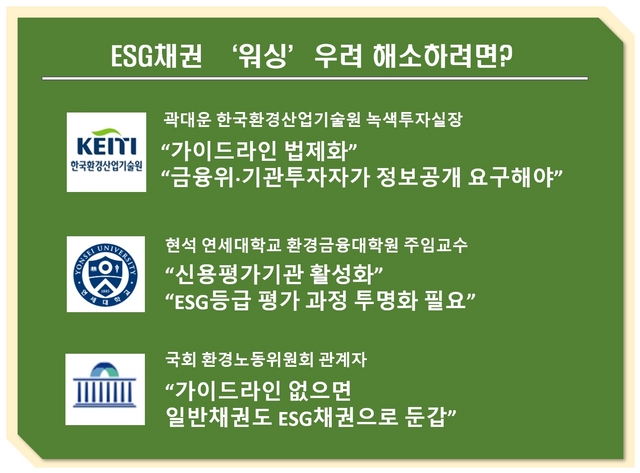

이에 금융투자업계 관계자들 사이에서 목적과 달리 사용되는 이른바 워싱(일명 채권세탁)에 대한 우려가 나와 전문가들은 가이드라인 법체화 및 정보공개를 투명화할 필요성에 힘을 싣고 있다.

◆ESG채권, 발행 규제·감시 사각지대...‘채권세탁’ 우려

현재 ESG채권으로 분류되는 녹색금융채권·사회적채권·지속가능채권 중 정부의 가이드라인이 마련된 것은 녹색금융채권 뿐이다. 사회적채권이나 지속가능채권은 별도의 국내 가이드라인이 없어 얼마든지 일반채권이 ESG채권으로 둔갑할 수 있는 ‘워싱’에 취약한 구조다.

- 금융/증권, 2021.08.03

- 금융/증권, 2021.08.03

- 금융/증권, 2021.07.26

한 한국거래소 관계자는 “ESG채권 중 가이드라인이 마련되지 않은 채권도 있어 워싱이 될 가능성이 있다”고 말했다.

국회 환경노동위원회 관계자도 “녹색금융채권만 규제·감시의 가이드라인이 마련됐고 그 외 채권들은 가이드라인이 없어 일반채권에도 ‘사회적·지속가능채권’의 이름을 붙여 ESG채권이 될 수도 있다”고 지적했다. ESG채권이 발행 목적대로 사용되지 않을 위험이 존재한다는 것.

한 금융투자업계 관계자는 “업계에서 ESG채권이라는 이름을 붙이지 않은 일반 채권은 현재 조달이 거의 미달”며 “결국 시장이 ESG채권으로 흘러가고 있는데 제대로 제도화되지 않아 일반 채권에 ESG채권 이름표를 붙이기가 쉬운 구조라서 워싱이 될 위험이 있다”고 지적했다.

◆사회적채권·지속가능채권 ‘가이드라인’ 도입·법제화 필요성 제기

이와 관련해 환경금융 전문가들은 “일반채권이 ESG채권으로 둔갑하지 않도록 정보를 투명하게 공개하고 가이드라인을 법제화할 필요가 있다”고 입을 모았다.

곽대운 한국환경산업기술원 녹색투자지원실장은 “현재 기획재정부에서 사회적채권 가이드라인을 준비하고 있는 것으로 알고 있다”며 “이같은 가이드라인이 추가적으로 나온다면 조금은 워싱 우려가 해소되지 않을까 생각한다”고 말했다.

그러면서 “‘워싱에 취약한 채권’이라는 인식은 결국 조달비용을 끌어올리게 될 것”이라며 “힘들더라도 사회적으로 합의가 이뤄져서 신뢰성을 올릴 수 있도록 단계적으로 법제화해 가는게 맞다고 생각한다”고 강조했다.

환경산업기술원은 금융위원회, 환경부, 한국거래소와 함께 녹색채권 가이드라인을 지난해 12월 공동 제정했다.

곽 실장은 이어 “내년부터는 ‘녹색채권 지원체계’라고 해서 외부 검토비용을 지원하면서 사후보고 의무화, 가이드라인 준수 등을 확인하는 절차를 갖추려고 하고 있다”고 덧붙였다.

현석 연세대학교 환경금융대학원 주임교수도 제도의 필요성에는 공감했다. 다만 가이드라인이 지나치게 발행자들을 압박해서는 안된다고 강조했다.

현석 교수는 “ESG를 평가하는 기관에서 어려움을 호소하고 있다”며 “정부의 역할이 필요한 부분은 바로 평가기관에 대해 제도나 정책을 마련해 주는 것”이라고 말했다.

그러면서 “발행자 입장에서 보면 ESG채권 발행에 대한 메리트가 있어야 하는데 가이드라인이 복잡해져 요구하는 서류가 너무 많거나 조달비용이 많이 들면 발행을 안 할 수도 있다”며 “투자자보호, ESG채권 발행 후 잘 쓰는지 모니터링하는 것도 중요하지만 시장 초기에 조여버리면 시장이 활성화 안 될 수도 있어 균형을 잘 잡을 필요가 있다”고 설명했다.

◆기관 투자자 ‘ESG채권 정보 공시’ 요구해야

채권시장에서 영향력이 높은 기관투자자들이 ESG채권 관련 정보 공시를 위해 목소리를 내야 한다는 의견도 있었다.

곽 실장은 “특히 영향력이 높은 국민연금이나 기관투자자들이 사회적채권이나 지속가능채권 발행과 관련해 계획대비 이행실적, 사회 자금배분 등을 공시해달라고 요구해야 한다”며 “시장에서 명확하게 ‘이건 워싱이 많이 되는 채권이다’라고 기관투자자들이 경고하지 않기 때문에 ESG채권 발행이 쉽게 여겨진다”고 말했다.

이어 “금융위원회와 국민연금이 함께 이같은 관리감독에 대한 방향성과 사후보고 의무화를 언급하면 발행자들은 의식하지 않을 수 없을 것”이라고 덧붙였다.

◆근본 해결은 ‘ESG 평가 과정의 투명화’

ESG 평가 관련 정보의 비대칭성을 해소하는 것이 근본 해결 방법이라는 의견도 나왔다.

현석 교수는 “금융시장의 근본적인 문제는 빌려주는 사람과 빌리는 사람 간 정보 비대칭성”이라며 “정보가 제대로 공개된다면 아마 가이드라인이 있든 없든 투자자들이 정보만으로도 제대로 판단할 수 있다”고 설명했다.

이어 “신용평가사들과 같은 인증기관들을 정부가 활성화시키고 정부가 인증기관들을 규제한다면 얼마든지 시장 메커니즘이 적용돼 워싱 문제를 해결할 수 있을 것이라 생각한다”고 밝혔다.

그는 “ESG채권이나 ESG등급을 평가하는 회사가 어떠한 데이터를 갖고 어떤 방법론으로 어떻게 평가하는지가 현재 블랙박스”라며 “등급이 뻥튀기될 수 없도록 신뢰성을 갖기 위해 이러한 블랙박스가 투명해질 필요가 있다”고 강조했다.

◆발행 전 평가부터 모니터링, 사후보고까지 철저히 해야

금융투자업계를 중심으로 ESG채권의 분류체계와 발행목적 등이 명확하지가 않고 채권 발행 효과를 증명하기도 어렵다는 지적이 나오고 있다. 특히 사회적채권의 경우 인권·노동환경 등을 정량으로 평가하기가 어려워 가이드라인이 제정돼도 유효성있게 돌아갈 수 있을지에 대해선 의구심이 든다는 말도 나오는 상황이다.

이에 대한 해결 방안으로 환경금융 전문가들은 발행 전 가이드라인 제정과 모니터링을 위해 기관투자자들과 정부가 참여해야 한다고 목소리를 높인다. 계획대비 이행실적 등을 보고할 수 있도록 사후보고 의무화를 요구하고 더 나아가 이를 법제화해야 한다고 강조하고 있다.

곽대운 실장은 “국내뿐 아니라 세계적인 추세가 ESG강화로 흘러가고 있는 만큼 ESG채권이 더 이상 ‘무늬’에서 그치지 않도록 채권 발행 전부터 발행 과정, 평가, 자금분배, 프로젝트 진행, 사후보고까지 투명하게 공개할 수 있는 제도가 필요하다”며 “시장이 ESG로 흘러간다면 시장에서 자정할 수 있도록 미리 제도화 해야한다”고 말했다.

NSP통신 강수인 기자 sink606@nspna.com

저작권자ⓒ 한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.

![[NSPAD]삼성전자](https://file.nspna.com/ad/T01_samsung_5043.gif)

![[NSP7컷]인터넷은행의 혁신적인 배신 [NSP7컷]인터넷은행의 혁신적인 배신](https://file.nspna.com/news/2023/05/30/photo_20230530123951_639759_0.jpg)

![[NSP PHOTO][업앤다운]제약주 상승…셀비온↑· 이뮨온시아↓](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/20260209184331_802087_0.png)

![[NSP PHOTO][제약·바이오업계동향]휴온스메디텍, 두바이 전시회 참가·동아쏘시오홀딩스, 매출 1조4298억 달성](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/20260209181953_802079_0.png)

![[NSP PHOTO][증권투자업계동향]증권사, 발행어음 특판으로 고객 유입 겨냥…투자·운용 관계자들은 경영권 방어 개념 지적](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/20260209180928_802069_0.png)

![[NSP PHOTO][들어보니]효성重 전력기기 수주 판도 바뀐다…기술+보안 갖춰야 살아남는다](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206164714_801733_0.jpg)

![[NSP PHOTO][들어보니]LG화학 양극재 특허 가처분…업계 기술 무단 사용 방치가 경쟁력 저하 요인](https://file.nspna.com/news/2026/02/03/20260203172011_800946_0.jpg)

![[NSP PHOTO][들어보니]부당이득금 대법원 승소로 한숨 돌린 맘스터치…아쉬운 결과·사모펀드 운영방식 우려](https://file.nspna.com/news/2026/01/29/20260129170658_800106_0.jpg)

![종근당[N06] [NSPAD]종근당](https://file.nspna.com/ad/N06_jonggdang_5089.jpg)

![하나금융그룹[N06] [NSPAD]하나금융그룹](https://file.nspna.com/ad/N06_hanagroup_5083.jpg)

![[NSP PHOTO][그룹주 기상도]삼성·LS 전력 인프라 맑음… 사고 겹친 태광산업 비](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206173244_801762_0.png)

![[NSP PHOTO][금융업계기상도]KB국민은행 맑음·우리은행 구름조금](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206170337_801746_0.jpg)

![[NSP PHOTO][제약·바이오업계기상도]한미약품·SK바이오팜, 창사 최대 실적 달성…온코닉테라퓨틱스, 신약 자큐보 성장으로 매출 2배 전망](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206163731_801721_0.png)

![[NSP PHOTO]법무부 경영권 방어론에 투자·법·학계 반론…개정 상법 취지 정면 위배](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209151803_801954_0.jpg)

![[NSP PHOTO]이찬진 잔인한 금융 혁파…국가적 차원 수사력 제고](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209132420_801906_0.jpg)

![[NSP PHOTO]거래소, 부실기업 퇴출·거래시간 연장 정면 돌파…노조 반발 속 2026년 개편 강행](https://file.nspna.com/news/2026/02/05/photo_20260205154916_801403_0.jpg)

![[NSP PHOTO]새노조, KT 이사회, 무자격 이사 셀프 선임 반대…이사회 혁신 촉구](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209134741_801909_0.jpg)

![[NSP PHOTO]효성重 전력기기 수주 판도 바뀐다…기술+보안 갖춰야 살아남는다](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/photo_20260206164714_801733_0.jpg)

![[NSP PHOTO]LG전자, 항균 기능성 소재 퓨로텍으로 아시아 B2B 공략 속도](https://file.nspna.com/news/2026/02/05/photo_20260205154225_801399_0.jpg)

![[NSP PHOTO]라면 3사, 클래식 변형 마케팅 통했다…신라면 골드 1000만 개 주목·아쉬운 오뚜기](https://file.nspna.com/news/2026/02/04/photo_20260204101602_800996_0.png)

![[NSP PHOTO]동아쏘시오홀딩스 상승…지난해 매출 1조4298억·영업익 978억 달성](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209174848_802057_0.jpg)

![[NSP PHOTO]HD한국조선해양 상승…고선가 선박·생산성 개선 효과, 지난해 매출 29조9천억·영업이익 3조9천억 돌파](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209173214_802044_0.jpg)

![[NSP PHOTO]크래프톤, 영업이익 변동성 속 3년간 1조원 이상 주주환원 추진](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209172553_802042_0.jpg)

![[NSP PHOTO]위메이드플레이, 4Q 영업이익 31억원 기록…전년比 65%↑](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209171950_802039_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]KGM 액티언 하이브리드, 성능·가성비 좋은 도심형 SUV](https://file.nspna.com/news/2025/12/17/20251217164713_793348_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]KGM 무쏘 EV, 세단 같은 정숙성·효율 좋은 전비에 잘 팔리는 픽업트럭](https://file.nspna.com/news/2025/12/04/20251204123011_790796_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]캐딜락 전기차 에스컬레이드IQ, 슈퍼크루즈 탑재 4.2톤 불구 연비 준수](https://file.nspna.com/news/2025/12/02/20251202154914_790331_0.jpg)