박정희 에세이 ‘그리운 시절’ 연재, ‘산으로 강으로, 동무들과 함께한 여름방학’ (10)

당사는 저자의 허락을 얻어 ‘그리운 시절 마이 러브 마이 라이프’를 연재합니다.

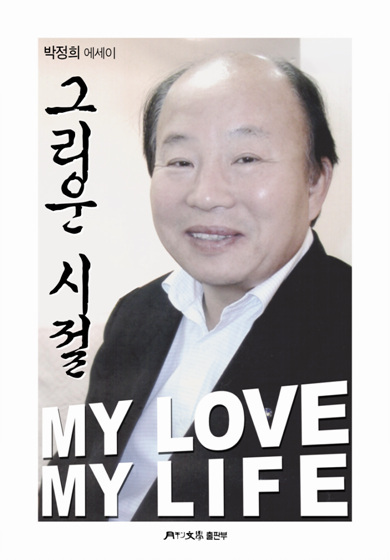

(서울=NSP통신 안정은 기자) = [편집자 주] 월간문학(月刊文學)이 全日신문 동경특파원을 지낸 시인이자 수필가 월포(月浦) 박정희 선생의 인생 스토리를 담은 에세이 ‘그리운 시절 마이 러브 마이 라이프’를 발간했다.

박 선생은 이 책 속에 한국과 일본 두 나라에 얽힌 그의 가족사를 통해 두 나라가 떼려야 뗄 수 없는 관계 속에 지내왔다는 것을 작게나마 알리려는 노력을 담았다.

당사는 비록 작은 개인사, 가족사에 불과할지라도 결국 작은 가족사들이 모여 한 나라의 흐름이 결정되지는 않을까 하는 저자의 마음을 담아 이를 연재한다.

[산으로 강으로, 동무들과 함께한 여름방학]

내가 어린 시절을 보낸 사천(泗川)은 엎어진 아이 엉덩이 같은 아담한 산세와 그를 달래듯 산세를 휘감아 도는 물길이 흐르는 시골이었다. 지금에야 그 모습이 많이 변했다지만 내 마음 속의 사천은 여전히 어린 시절 봤던 정겨운 모습 그대로이다.

봄, 여름, 가을, 겨울, 철 따라 그 소박한 외양을 달리하던 푸근한 시골의 품에서 까까머리 나와 내 친구들은 날이 저무는 줄도 모르고 산으로 강으로 놀러 다니기에 바빴다. 특히나 여름방학이 되면 온 동네 산과 강은 얼굴과 목이 시커멓게 그을린 사내 녀석들 차지가 됐다. 그러나 농사짓는 시골에서 바쁜 일손을 돕지 않고 무턱대고 놀기만 할 수는 없는 일이었다. 그렇다고 일과 노는 일을 굳이 구분 지을 필요는 없었다. 농사꾼의 자식으로 태어난 시골 아이들은 어릴 때부터 저마다의 할 일을 잘 알고 있었기에 일손을 돕는 틈틈이 신나게 뛰노는 법을 잘 터득하고 있었던 것이다.

눈 닿는 곳의 풍광마다 눈부신 초록의 옷을 둘러 입은 여름의 한 때, 점심을 먹은 우리들은 약속이나 한 듯 집을 나섰다. 점심이라고 해봤자 찬 물에 말은 고슬고슬한 보리밥 한 그릇을 된장에 푹 찍은 풋고추와 함께 후루룩 먹는 것이 전부였다. 그러나 더운 여름에 그것만한 밥반찬이 또 없었다. 보리밥알을 씹을 때 느껴지는 톡톡한 질감과 구수한 향미, 할아버지가 손수 기르신 싱싱한 풋고추를 잘 익은 된장에 찍어 한 입 베어 물 때 그 소리와 맛의 청량감이란 무더운 여름날을 이기는 매일 매일의 소박한 보양식이었다.

그렇게 우리의 작은 배를 채운 뒤에는 집집마다 기르는 소와 염소들을 배불리 먹일 차례였다. 가축들을 외양간에서 몰고 나와 향하는 곳은 신작로 느티나무 아래였다. 그곳에 가축들을 묶어 놓고 잠시 기다리면 저마다 소와 염소를 몰고 나온 또래 친구들과 형들이 차례차례 도착했다. 약속했던 아이들이 모두 모이고 나면 다 함께 가축들을 몰아 작은 골에 올랐다. 오를 때에도 아무렇게나 오르지 않았다. 가장 나이가 많은 형이 대장이 돼 앞줄에 서면 차례차례 줄을 이어 일렬로 오르는 것이 우리 사이의 규칙이었다. 소들은 워낙 순하고 착해 어린 주인의 말도 순순히 잘 들어 줬다. 고집 센 염소들은 저 가고 싶은 대로 가려고 버티기 일쑤였는데 그때마다 목줄을 당기며 달래고 얼러야 했다.

그날 아이들이 몰고 나온 소와 염소는 다 해 100마리가 조금 넘었다. 소가 50마리, 어미 따라 나온 송아지가 20마리, 염소가 30마리 정도였다. 녀석들을 이끌고 작은 골로 오르는 내내 목에 달아놓은 크고 작은 방울이 내는 워낭소리가 완만한 언덕을 따라 울려 퍼졌다. 몹시도 푸근하고 듣기 좋은 방울소리였다. 어린 주인들이 100여 마리의 가축을 몰아 50개의 워낭소리를 울리며 작은 골에 오르던 그 모습. 느릿하니 평화롭고도 정겨운 시골만의 풍경이었다.

풀 뜯기 좋은 곳을 찾아내면 데려온 소들을 자유롭게 풀어 놨다. 염소들은 말뚝에 목줄을 멨다. 염소들은 워낙 제멋대로라서 그렇게 해 두지 않으면 밭으로 들어갈 수도 있기 때문이었다. 이것으로 우리는 일 절반을 한 것이나 마찬가지였다. 가축들이 풀을 뜯는 동안 우리는 청석골로 몰려가 멱을 감으며 해가 지도록 신나게 놀 수 있었다. 천지가 놀거리였다. 청석을 파내 차곡차곡 쌓아 근사한 돌담집을 만들기도 하고 개울가에 둘러 쌓아 우리만의 수영장을 만들기도 했다.

발가벗은 몸으로 물장구를 치고 서로를 물 속으로 밀어 넣으며 놀다보면 시간은 정신없이 빠르게 흘러갔다. 점심밥으로 먹은 보리밥과 풋고추가 소화되는 것은 그야말로 순식간이었다. 배가 푹 꺼지고 출출함이 느껴지면 우리들은 힘을 합해 피라미와 가재를 잡았다. 물이 맑고 깨끗했던 그때는 바윗돌만 들어내면 틈 안에 꼭꼭 숨은 가재를 찾을 수 있었다. 마른 가지를 긁어 모아 불을 피우고 잡은 피라미와 가재를 꼬치에 꽂아 노릇하니 구워 먹는 그 맛이란! 신선놀음이 따로 없었다. 거기에 각자 소중히 싸들고 온 밀가루와 강낭콩, 옥수수를 꺼내 어깨너머로 배운 솜씨로 개떡을 만들어 먹기도 했다.

청석골은 우리들이 함께 모여 놀기에 더 없이 좋은 놀이터였다. 손재주가 좋은 형들은 집에서 꼬아 온 새끼를 이어 튼튼한 나뭇가지에 걸어 주기도 했다. 매달려 놀 수 있는 근사한 그네였다. 신이 난 우리들은 서로가 먼저 그네를 차지하기 위해 앞을 다퉜다. 새끼줄을 꼭 잡고 힘차게 발을 굴러 웅덩이 위를 왔다 갔다 하며 고함을 내질렀다. 그러다 아차 하는 순간에 손이 미끄러져 웅덩이에 떨이지기라도 하면 설사 수영을 못하는 녀석이라 할지라도 필사적으로 손발을 내저으며 헤엄을 쳤다. 그런 일이 몇 번 반복되면 물에 뜨지도 못했던 녀석들이 청개구리처럼 손발을 쭉쭉 뻗으며 개구리헤엄의 도사가 되곤 했다. 변변한 장난감 하나 없던 때였지만 우리에겐 신나게 놀 수 있는 자연의 품이 있었다. 진정한 시골 아이들이었던 것이다.

그렇게 신나게 물장구를 치며 한바탕 놀고 난 뒤에는 따뜻한 햇볕이 내리쬐는 큰 바위 위에 몸을 대자로 펴고 누워 귀에 들어간 물을 빼 내고 젖은 몸을 말렸다.

“너희들, 꼭 석쇠 위에 얹어진 고등어 같은 거 아냐?”

새끼줄로 그네를 만들어준 형이 우리를 내려다보며 말했을 때는 정말 그런가 싶어 고개를 바짝 들고 일렬로 누운 친구 녀석들을 훑어 봤다. 정말 형 말 그대로였다. 볕에 달구어진 돌 위에 누워 몸을 뒤집는 우리들의 모습이란 석쇠 위에서 요리조리 뒤집히며 구워지는 생선과 다를 바가 없었다. 우리들은 한바탕 웃음을 터뜨리며 서로에게 멸치니 넙치니 꽁치니 덩치에 어울리는 생선 이름을 붙여 주며 떠들어댔다. 그리고 멸치로 별명 붙인 친구 녀석의 팔다리를 붙잡고는 더 맛있게 구우려면 이렇게 해야 한다며 등과 배에 마구 진흙을 바르기도 했다. 버둥거리는 녀석에게 진흙칠을 하다 보면 우리의 얼굴도 어느 새 너나 할 것 없이 진흙투성이가 돼 눈과 입만이 뻐끔했다. 우리는 서로의 얼굴을 가리키며 신나게 웃었다. 한여름의 쨍쨍한 태양빛이 나뭇잎 사이로 부서져 마냥 즐거운 우리들의 머리와 어깨 위로 떨어져 내렸다.

저녁 어스름이 내리기 시작하면 우리는 벗어 놨던 옷을 다시 주워 입고 돌아갈 차비를 서둘렀다. 날이 완전히 저물기 전에 가축들을 데리고 각자 집으로 돌아가야 했기 때문이었다. 우리는 반나절 신나게 놀던 개울가를 아쉬운 듯 돌아보고는 왔던 길을 되돌아 언덕 위 풀밭으로 향했다. 이번에도 가장 나이가 많은 형이 아이들을 이끌어 갔다.

“음메에...음메에...”

형들은 두 손을 입가에 대고 소울음을 흉내 내며 흩어졌던 소들을 모았다. 역시나 말 잘 듣는 소들은 대장 어미소를 필두로 하나둘 모여들었다. 길고 가는 다리로 신이 나서 풀밭 위를 뛰어 다니던 송아지들도 서둘러 어미 뒤를 따라왔다. 겉보기엔 비슷비슷한 모습이었지만 아이들은 단번에 자기 소를 알아보고 다가가 고삐를 쥐었다. 소들은 한없이 착해 뵈는 커다란 눈을 껌뻑이며 마른 물내음을 풍기는 어린 주인의 냄새라도 맡는 듯 코를 벌름거렸다. 말 잘 듣는 소들이 대견한 우리들은 어미소와 송아지의 귀 뒤를 시원하게 북북 긁어줬다.

우리는 100여 마리의 소와 염소들을 이끌고 덜컹덜컹 방울소리를 울리며 작은 골을 내려왔다. 그 길 내내 송아지들은 어미를 떠나서는 살 수 없다는 듯 어미의 푸근한 옆구리에 작은 볼을 비벼댔다. 참으로 정겨운 광경이었다. 아무 말썽 없이 무사히 소몰이를 끝낸 우리들은 각자 흩어져 집으로 향했다. 마을 전체에 황혼의 빛이 번지고 집집마다 밥 짓는 연기가 피어올랐다. 노량 앞바다에는 오늘 하루 석별의 정이라도 나누는 듯 붉디붉은 노을이 조용히 타고 있었다.

annje37@nspna.com, 안정은 기자(NSP통신)

<저작권자ⓒ 한국의 경제뉴스통신사 NSP통신. 무단전재-재배포 금지.>

![[NSPAD]삼성전자](https://file.nspna.com/ad/T01_samsung_5043.gif)

![[NSP7컷]인터넷은행의 혁신적인 배신 [NSP7컷]인터넷은행의 혁신적인 배신](https://file.nspna.com/news/2023/05/30/photo_20230530123951_639759_0.jpg)

![[NSP PHOTO][식품·유통업계동향]CJ·CU, 수익성 희비교차…롯데웰푸드의 월클 콘과 삼천리의 특별한 1위](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/20260210175726_802349_0.png)

![[NSP PHOTO][증권투자업계동향]금감원장, 증권사 CEO 간담회서 부실 PF 지적…연초 반도체 강세 속 ETF 순자산 확대](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/20260210173822_802330_0.png)

![[NSP PHOTO][업앤다운]게임주 상승…넥써쓰↑·네오위즈↓](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/20260210172838_802321_0.jpg)

![[NSP PHOTO][들어보니]효성重 전력기기 수주 판도 바뀐다…기술+보안 갖춰야 살아남는다](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206164714_801733_0.jpg)

![[NSP PHOTO][들어보니]LG화학 양극재 특허 가처분…업계 기술 무단 사용 방치가 경쟁력 저하 요인](https://file.nspna.com/news/2026/02/03/20260203172011_800946_0.jpg)

![[NSP PHOTO][들어보니]부당이득금 대법원 승소로 한숨 돌린 맘스터치…아쉬운 결과·사모펀드 운영방식 우려](https://file.nspna.com/news/2026/01/29/20260129170658_800106_0.jpg)

![종근당[N06] [NSPAD]종근당](https://file.nspna.com/ad/N06_jonggdang_5089.jpg)

![하나금융그룹[N06] [NSPAD]하나금융그룹](https://file.nspna.com/ad/N06_hanagroup_5083.jpg)

![[NSP PHOTO][그룹주 기상도]삼성·LS 전력 인프라 맑음… 사고 겹친 태광산업 비](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206173244_801762_0.png)

![[NSP PHOTO][금융업계기상도]KB국민은행 맑음·우리은행 구름조금](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206170337_801746_0.jpg)

![[NSP PHOTO][제약·바이오업계기상도]한미약품·SK바이오팜, 창사 최대 실적 달성…온코닉테라퓨틱스, 신약 자큐보 성장으로 매출 2배 전망](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/20260206163731_801721_0.png)

![[NSP PHOTO]법무부 경영권 방어론에 투자·법·학계 반론…개정 상법 취지 정면 위배](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209151803_801954_0.jpg)

![[NSP PHOTO]이찬진 잔인한 금융 혁파…국가적 차원 수사력 제고](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209132420_801906_0.jpg)

![[NSP PHOTO]거래소, 부실기업 퇴출·거래시간 연장 정면 돌파…노조 반발 속 2026년 개편 강행](https://file.nspna.com/news/2026/02/05/photo_20260205154916_801403_0.jpg)

![[NSP PHOTO]새노조 KT 사외이사 인선·쇄신안 껍데기 그칠 우려…윤종수 재선임 철회해야](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/photo_20260210174544_802339_0.jpg)

![[NSP PHOTO]새노조, KT 이사회, 무자격 이사 셀프 선임 반대…이사회 혁신 촉구](https://file.nspna.com/news/2026/02/09/photo_20260209134741_801909_0.jpg)

![[NSP PHOTO]효성重 전력기기 수주 판도 바뀐다…기술+보안 갖춰야 살아남는다](https://file.nspna.com/news/2026/02/06/photo_20260206164714_801733_0.jpg)

![[NSP PHOTO]LG전자, 항균 기능성 소재 퓨로텍으로 아시아 B2B 공략 속도](https://file.nspna.com/news/2026/02/05/photo_20260205154225_801399_0.jpg)

![[NSP PHOTO]효성중공업 상향…美 전력망 투자 확대·초고압 수주 확대](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/photo_20260210165425_802291_0.jpg)

![[NSP PHOTO]KT 25년 4Q 영업이익 2273억…전분기比 57.8%↓·전년比 흑자전환](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/photo_20260210171406_802307_0.jpg)

![[NSP PHOTO]세라젬, 다비치안경과 손잡고 헬스케어 플랫폼 확장…매장 기반 체험형 서비스 공동 개발](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/photo_20260210145751_802218_0.jpg)

![[NSP PHOTO]네오위즈 상승, 지난해 영업이익 600억…전년比 82%↑](https://file.nspna.com/news/2026/02/10/photo_20260210121004_802148_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]KGM 액티언 하이브리드, 성능·가성비 좋은 도심형 SUV](https://file.nspna.com/news/2025/12/17/20251217164713_793348_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]KGM 무쏘 EV, 세단 같은 정숙성·효율 좋은 전비에 잘 팔리는 픽업트럭](https://file.nspna.com/news/2025/12/04/20251204123011_790796_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]캐딜락 전기차 에스컬레이드IQ, 슈퍼크루즈 탑재 4.2톤 불구 연비 준수](https://file.nspna.com/news/2025/12/02/20251202154914_790331_0.jpg)